COMMENTO |

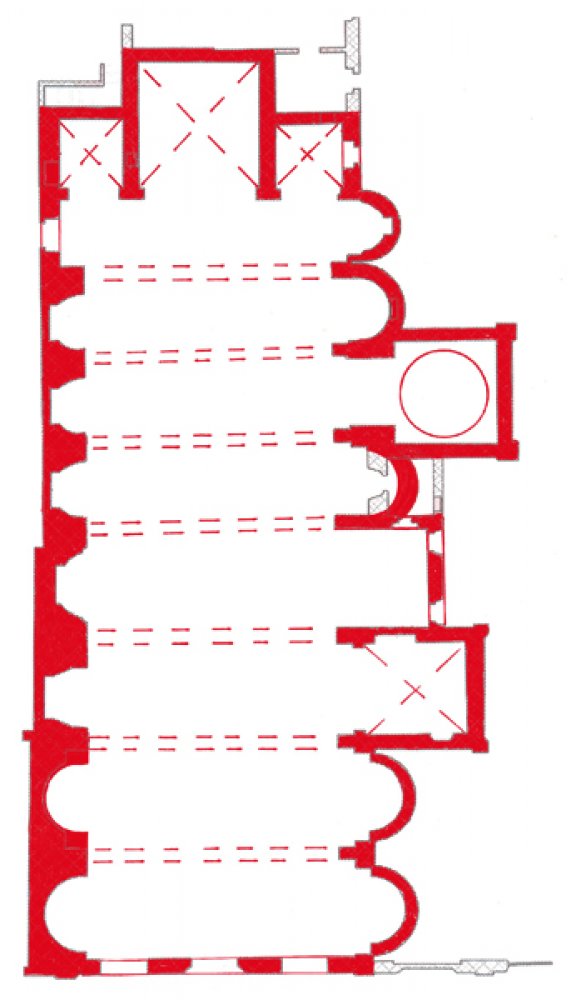

Incomincio in città dal monistero/ de Padri Agostiniani, e loro chiesa/ con la protesta, che vo’ dire il vero!/ In eminenza vedesi sospesa/ la chiesa d’un sol vaso ornata, e grande/ con alta faccia a gotico distesa./ Dai lati dell’altar maggior si spande/ una capella, e ne son altre sette/ continuate a volto da le bande./ Ad ognuna un pilastro si frammette,/che la distingue in egual struttura,/ così in numero sono diecisette./ Fa il monistero per l’architettura/ divisa in due gran chiostri a colonnati/ nella città la principal figura./ All’aria aperta per ciascun dei lati/ gode dall’alto amene prospettive/ di monti, e colli, e fiumi, e campi, e prati./ Tien celle numerose, e parte estive/ sono, e parte brumali e dall’eccesso/ del freddo, e dal calor son defensive.

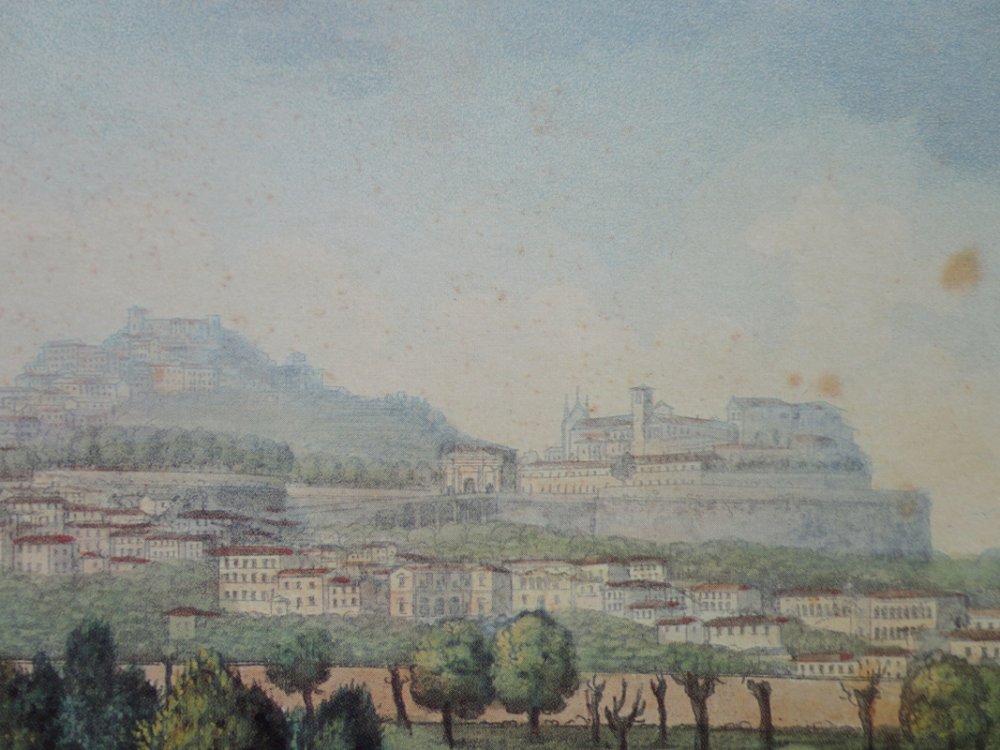

Cosi comincia la parte dedicata al complesso di Sant'Agostino nel poema Per darti le notizie del paese di Giovan Battista Angelini, del 1720, una lunga opera poetica che con tono allegro offre una dettagliata descrizione della città di Bergamo e del suo territorio dopo tre secoli di dominio veneziano, in particolare i modi di vita e le consuetudini delle varie zone. Qui l’attenzione è rivolta, in apertura, all’ubicazione e all’architettura del convento: riguardo alla chiesa l’Angelini non rileva che lungo il lato sud gli altari sono otto e non sette, ma ciò si spiega con il prevalere del fascino per le cappelle più alte e decorate, e dell’idea di una rigorosa simmetria. Così, per lui, le cappelle sono sette su ogni lato, che con le tre absidi fanno diciassette.

Da tre lati alle mura soprasede;/ha in mezzo al chiostro una quadrata ortaglia,/

per l’ornamento qual ogn’altra eccede./ Di verdeggiante mirto una boscaglia/per ogni lato rasa ne fogliami/li serve di recinto, e di muraglia./ Li folti, ed alti, ed aggruppati rami/s’inalzano in vaghissima figura/di uomini, di uccelli, e di bestiami./ Posto un folto cespuglio alla tortura/forma un fonte, una torre, una barchetta/coll’albero, e la vela di verdura./

Un luogo di preghiera, di studio, ricco d’arte, e dove persino il giardino non è un semplice prato intervallato da orti ma è ricco di architetture vegetali, come solo l’ars topiaria sa fare: e da questo giardino lo scrittore è affascinato, e ad esso dedica non pochi versi. Nelle terzine che seguono è poi ricordata la ricca biblioteca del convento, luogo di studi teologici e filosofici, di cui ci ricorda anche i nomi dei maestri di quegli anni.

Per lungo tratto stendesi opportuna/ al commun studio ornata librarìa,/e che gran quantità de libri aduna./Quivi si detta la teologia,/e legge Gian Michele Cavaleri/con sottigliezza la filosofia./ [...]

L’attenzione dell’Angelini si rivolge poi alle cerimonie religiose e alle devozioni particolarmente vive attorno alla chiesa di S. Agostino:

Si porta il Sagramento dell’altare/con musica, con sparri, a suon di tromba/con molti torchi in giro circolare./ [...]Si celebra con pompa maestosa/di San Nicola Tolentin la festa /con orazione al Santo gloriosa/ S’adora di sant’Orsola la testa/il suo dì sul’altar dei Cinturati/ch’entro un busto d’argento, e d’or s’inesta./ Sono d’argentarie gli altar ornati/gran lampadi, e gran vasi e candelieri/legati in dono già da morti frati./

Si ricorda la presenza di una Confraternita devota a Sant’Orsola, che conserva nella cappella ad essa dedicata una reliquia: come in tanti altri luoghi di culto di questa santa, essa è costituita da un teschio,7 particolare motivato dalla leggenda che ben undicimila vergini seguissero la povera Orsola nel martirio.

Altra figura di particolare devozione è San Nicola da Tolentino, a cui almeno dal XVI secolo era stato dedicato l’altare presente nell’abside laterale, e di cui in tutta la chiesa si trovano numerose raffigurazioni affrescate di diverse epoche. Allo stesso santo verrà poi dedicata la sesta cappella di destra, ricostruita a partire dal 1748. La cappella, a pianta quadrata con inscritta al suo interno una cupola con tiburio poligonale come documentato da rappresentazioni storiche ed ora demolita, all’esterno presenta caratteristiche architettoniche tendenti ad imitare quelle della terza cappella da destra, risalente a tre secoli prima.

|

|---|