COMMENTO |

Demolita la chiesa più antica, si livella nuovamente il terreno per realizzare la chiesa attuale, che resterà l’unico esempio di chiesa gotica ancora esistente nella città di Bergamo. Gli scavi archeologici hanno fatto chiarezza su due aspetti estremamente importanti e sui quali gli studiosi si sono a lungo confrontati: la fase di realizzazione della facciata e la lunga tradizione che voleva la chiesa suddivisa in tre navate.

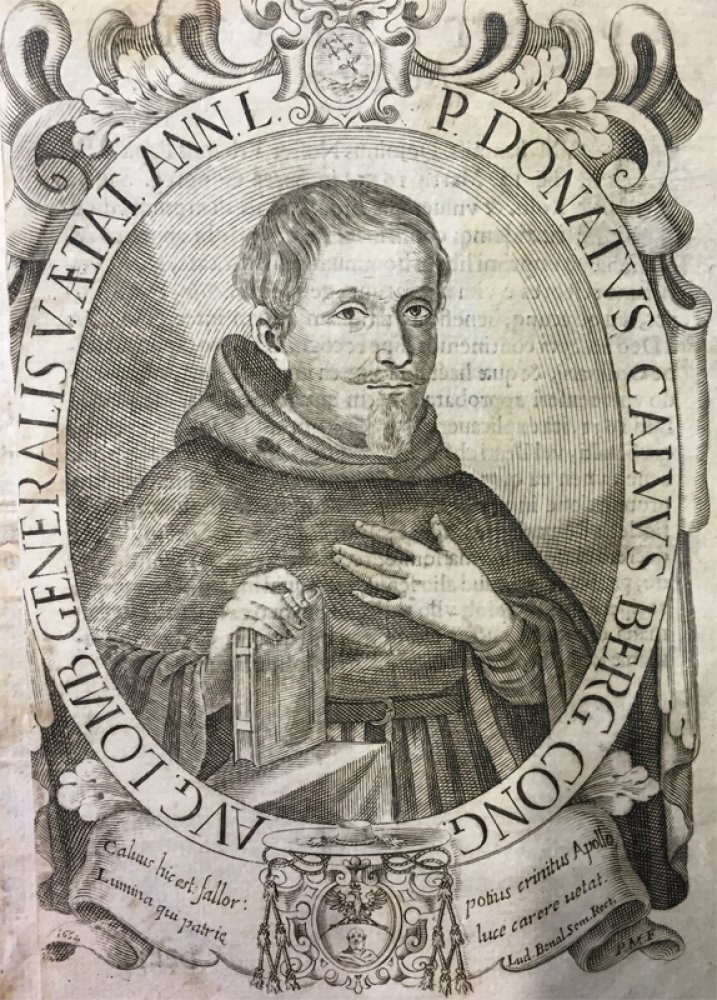

Su quest’ultimo punto, in particolare, sviante è stato il confronto con le rappresentazioni antiche della chiesa: una contenuta in un codice mantovano del XV secolo, una in una tela anonima, databile probabilmente all’ultimo quarto del XVI secolo, conservata presso la Biblioteca Civica "Angelo Mai", ed una nella tela di Alvise Cima, del 1693, che si può peraltro considerare una copia di quella del XVI secolo. Soggetto di queste due tele è una veduta "a volo d’uccello" della città prima della distruzione dei borghi seguita alla costruzione delle mura venete, avviata nel 1561, con sovrapposto il tracciato delle mura stesse. La chiesa di Sant'Agostino è rappresentata come se fosse articolata in tre navate, con le laterali più basse della centrale. Il confronto con la rappresentazione di altre chiese cittadine nelle stesse due tele dimostra però che si tratta di rappresentazioni ideali, adottate anche per altre chiese medievali ancora esistenti, e che sono a navata unica. Anche la rappresentazione contenuta nel codice mantovano, che segue lo stesso schema, può quindi essere considerata una rappresentazione ideale.

Sempre nell’opera di Donato Calvi si ha il ricordo della consacrazione della chiesa, ormai ultimata, in data 11 febbraio 1347: Terminata la fabrica della Chiesa de Padri Eremitani di S. Agostino, di molti anni già prima cominciata [...] fu con solenne pompa da Bernardo Bernardi nostro Vescovo a gloria dell’Onnipotente, de’ Santi Apostoli Filippo, & Giacomo, & P. S. Agostino consagrata. Non era da suoi principij la Chiesa di quella grandezza, ch’or si vede, & haveva il choro in alta parte situata; ma nel corso de tempi, sempre fu accresciuta [...] hor molto spatiosa, & vasta la ritroviamo, in una sola nave con dieci otto altari [...] che tanti non ha alcun altra Chiesa di Bergamo.

L’accenno del Calvi ad una chiesa di una minore grandezza di quella che vedeva lui nel Seicento, oltre che un generico riferimento ai "tempi antichi" in cui la chiesa poteva essere più piccola, è da intendersi più che altro come una contrapposizione tra la chiesa relativamente spoglia del medioevo e la chiesa ricca di decorazioni, cappelle e altari, tipica dell’architettura barocca.

Oltre al fatto che la consacrazione di una chiesa avveniva spesso anche ad una certa distanza dalla fine dei lavori edilizi e dall’inizio dell’uso della chiesa stessa, abbiamo anche attestazioni documentarie che portano a ritenere che la chiesa fosse stata ultimata, almeno a livello di strutture murarie, già prima del 1330, poiché negli anni seguenti abbiamo notizia dell’esistenza anche di vari altri corpi di fabbrica attorno alla chiesa stessa, che andranno nel tempo a costituire il complesso conventuale, ed in parte ancora visibili: nel 1331 è già attestato l’attuale chiostro che confina con la parete nord della chiesa; un testamento del febbraio 1333 viene redatto nella sagrestia della chiesa (in loco sagrestie ipsius monasterii), e nel 1337 un altro atto viene redatto nella sala del capitolo; dal 1341 negli atti notarili si comincia a parlare di un capitulo novo (ma può essere una variante dovuta a singoli notai) e nel 1344 si parla della sala capitolare come situata vicina al cimitero.

Per tutto il Trecento abbiamo notizia di continui interventi edilizi sui detti corpi, anche solo attraverso i lasciti pro redificatione (o espressioni analoghe) della chiesa e del convento, che vanno tuttavia interpretati come riferimenti ad opere di ristrutturazione, di miglioria e completamento, non ad opere di ricostruzione ex novo.

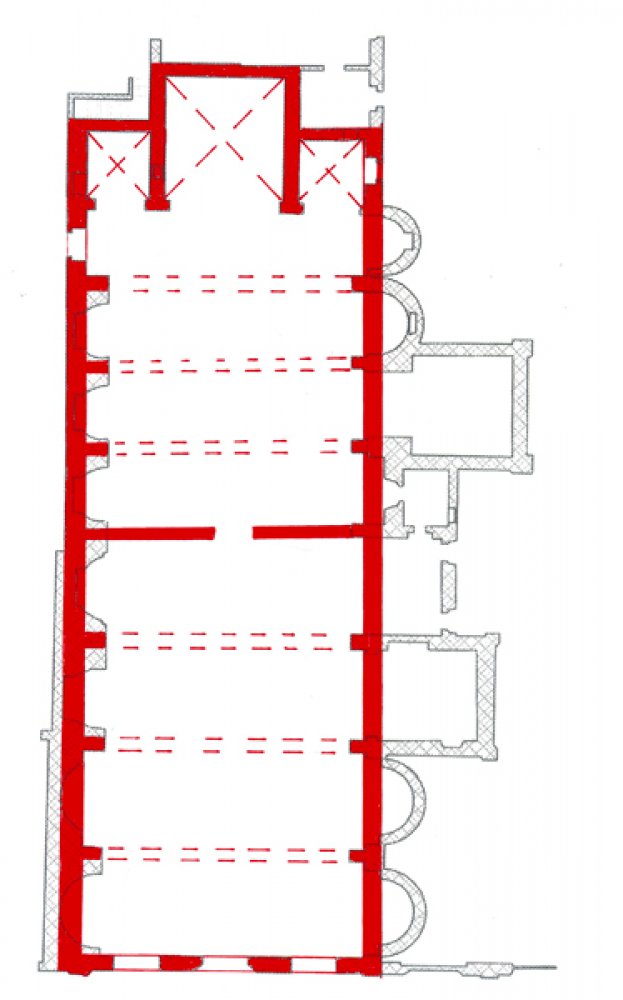

La nuova chiesa è stata fin dall’inizio realizzata con un’unica navata, che corrisponde al perimetro attuale, ad eccezione delle cappelle aggiunte sul lato meridionale. La facciata è stata realizzata nello stesso cantiere di costruzione della navata. Il chiarimento di questo aspetto è molto importante perché un’altra ipotesi proposta dagli studi precedenti voleva la facciata come parte di un ampliamento della chiesa, e contestuale sostituzione delle tre navate con la navata unica scandita da arconi. Occasione per tale trasformazione sarebbe stato l’incendio del convento nel 1403, a cui fanno riferimento alcuni atti notarili di pochi anni dopo: ma il testo di questi atti documenta distruzioni al convento, alle celle dei frati e alle strutture comunitarie, ma non accenna a danni alla chiesa che avrebbero potuto motivarne una ricostruzione, anche solo parziale. E le evidenze dello scavo archeologico, come detto, portano ad escludere assolutamente questa ipotesi.

La chiesa costruita a partire dal 1290 (posa della prima pietra) è ad aula unica rettangolare, con terminazione a tre absidi quadrangolari, ed occupa una superficie di circa 1000mq, con addossati ai perimetrali nord e sud i pilastri a sezione quadrangolare su cui scaricano gli arconi a sesto acuto che scandiscono la chiesa in campate regolari. I perimetrali della chiesa, così come i pilastri, sono costituiti da blocchi di pietra ben squadrati, lavorati con una lieve bugnatura a cuscino e martellinati, rifiniti lungo i margini con lo scalpello. Questa lavorazione, presente sia sul paramento interno che su quello esterno dei perimetrali nord e sud, era volta ad agevolare l’adesione dell’intonaco in vista di possibili decorazioni affrescate.

Già poco dopo la terminazione dei lavori edilizi, che si può stimare possano aver richiesto almeno una trentina d’anni, l’interno della chiesa venne decorato con pitture: gran parte di queste sono andate perdute con le trasformazioni successive, ma esempi di affreschi trecenteschi si conservano ancora sui pilastri degli arconi, che non vennero toccati dalle dette trasformazioni.

Una lavorazione ben diversa presentano invece i blocchi di arenaria che costituiscono il fronte esterno della facciata: accuratamente squadrati e spianati a scalpello, in modo da ottenere una superficie piana su tutta la facciata. Questa lavorazione molto più accurata portava già da sola ad un effetto estetico di ottimo livello, che non prevedeva una ulteriore decorazione con intonaci e dipinture a fresco.

Da rilevare, sempre nelle parole del Calvi relative alla chiesa consacrata nel 1347, è la frase: haveva il choro in alta parte situato. Questa informazione può risultare più chiara se letta in relazione alla presenza del "poggiolo" o podiolo ripetutamente menzionato nei documenti medioevali, cioè una struttura oggi scomparsa e identificabile con quella che nell’architettura ecclesiastica è definita più propriamente iconostasi e consistente in una muratura di altezza limitata che separava in due parti la chiesa: quella prossima alle absidi (il choro) destinata ai frati e ai sacerdoti, e quella verso la facciata destinata ai fedeli. Un buon esempio di una iconostasi ancora conservata è visibile tra le strutture della chiesa romanica di San Vincenzo, messe in luce con gli scavi sotto il Duomo. Anche in Sant'Agostino, la presenza di questa struttura è stata rilevata anche dallo scavo archeologico: era posta in prossimità dell’arcone tra le campate 4 e 5 (di maggior ampiezza delle altre) con andamento perpendicolare alle pareti laterali della chiesa, cosicché divideva la navata in due parti costituite da un eguale numero di campate.

Il podiolo venne costruito subito nella chiesa gotica: già nel 1346 se ne ha notizia attraverso il riferimento a uno degli altari che vi erano accostati. In quell’anno infatti la vedova Cara Rivola, nel suo testamento, disponeva un lascito per far realizzare la propria sepoltura davanti all’altare delle Undicimila Vergini (o di Sant'Orsola). Questa notizia ci fa capire anche come sia cominciato ben presto l’uso, da parte delle famiglie nobili di Bergamo, di farsi seppellire all’interno della chiesa di Sant'Agostino, e gli scavi archeologici hanno rilevato un gran numero di sepolture, sia al di qua che al di là del podiolo. Alcune lapidi sepolcrali sono oggi conservate murate nel chiostro minore del convento, ed anche lungo lo scalone del Palazzo della Ragione.

Sede preferita di queste sepolture erano comunque gli spazi antistanti gli altari, che erano collocati addossati al podiolo. Da documenti di varia cronologia sappiamo che qui si trovavano quattro altari: partendo da sinistra, l’altare di San Luca, l’altare della Santissima Trinità, l’altare di Sant'Orsola e l’altare di San Martino. Presso quest’ultimo, ad esempio, chiedeva di essere sepolto, ancora nel 1440, un ricco cittadino, Zebedeo Da Ponte, scegliendolo in quanto luogo ove già si trovavano le tombe dei suoi avi.

Pochi anni dopo, nel 1444, anche Giovanni di Belfante Zanchi, membro di un’altra importante famiglia di Bergamo, disponeva nel proprio testamento che il suo corpo fosse sepolto nella stessa cappella dove già erano stati sepolti i suoi antenati. In questo caso si ha il primo riferimento a una cappella che può essere identificata con una delle cappelle laterali, e precisamente con la quarta cappella sul lato destro (ove in seguito nel XVI secolo sarà collocato l’altare di Sant'Orsola). Questa cappella, coperta da una semplice volta a botte e decorata da un bel rosone di stile gotico, sembra essere il primo episodio di ampliamento dell’area della chiesa, realizzato probabilmente nei primi decenni del Quattrocento. |

|---|