COMMENTO |

L’intervento più significativo in questo periodo è la demolizione del podiolo, che comporta lo spostamento degli altari già accostati ad esso, ciascuno in una apposita cappella laterale. Contestualmente viene rivista la decorazione del lato sinistro della chiesa, che assume l’aspetto di un fronte unitario di architettura rinascimentale.

La demolizione del podiolo avvenne sicuramente dopo il 1514, quando si ha ancora notizia di spese per le ferrate sotto al pozolo, cioè di inferriate poste a protezione degli altari addossati alla muratura. Un segno di questa trasformazione è ben visibile nel pilastro tra la quarta e la quinta cappella a destra, che risulta privato dell’intonaco e ci sono dei mattoni sporgenti, inseriti nella breccia provocata dalla demolizione.

Di questo nuovo assetto vi è una chiara testimonianza negli atti della visita apostolica di Carlo Borromeo, nel 1575, in cui non si accenna affatto alla separazione della chiesa in due settori ben distinti, e la verifica dell’adeguatezza degli edifici ecclesiastici alle prescrizioni liturgiche fu uno dei principali scopi di quella visita, estesa a tutta la diocesi di Bergamo. L’eliminazione di quel muro di separazione che era l’antica iconostasi ha principalmente una funzione liturgica: trasformare la chiesa in uno spazio unitario, in cui chi entra può vedere subito l’altare maggiore posto nell’abside centrale. La parte antistante all’altare sarà rimasta la parte riservata ai religiosi (il coro), probabilmente distinta dal resto dalla navata da un’inferriata, come volevano già le consuetudini dell’epoca, senza però che si venisse a costituire una barriera visiva per i fedeli. Questo tipo di sistemazione venne raccomandata anche dal Borromeo nelle sue Istruzioni per gli edifici e le suppellettili ecclesiastiche (pubblicate nel 1577), che divenne il "manuale" per gli architetti progettisti delle chiese dopo il Concilio di Trento (1545-63).

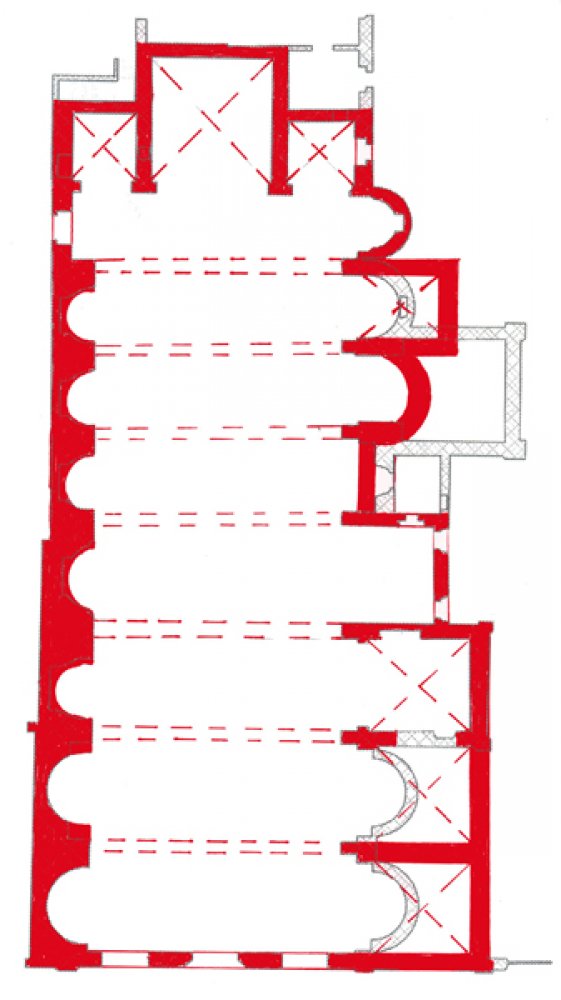

Con la demolizione del podiolo si rende necessario spostare gli altari che sin da tempi antichi vi erano accostati. Essi vengono collocati in cappelle già esistenti o in nuove cappelle laterali appositamente costruite per ospitarli: in ogni caso dando ad essi una maggiore solennità, con uno spazio ad essi destinato. Lungo il lato nord, ancora, questo spazio non può essere tanto ampio perché le cappelle vengono ricavate scavando delle piccole nicchie nello spessore della muratura, senza andare ad interferire con il chiostro minore attiguo.

Si realizza così anche in Sant'Agostino l’assetto complessivo delle chiese che oggi conosciamo: gli altari più importanti collocati nelle tre absidi e la serie di altari laterali a destra e a sinistra della navata.

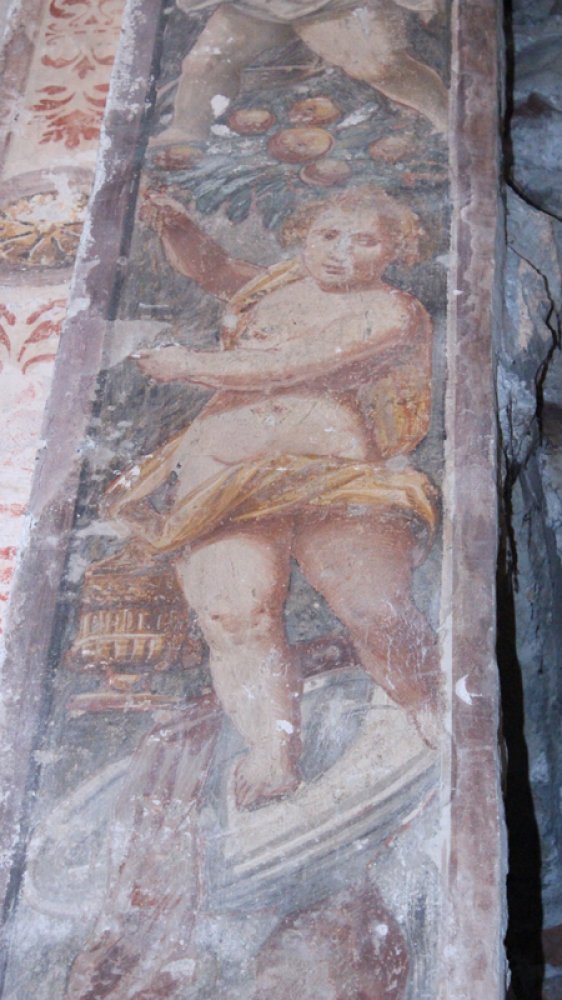

L’assetto del lato nord viene completamente rivisto in nome del criterio dell’uniformità: ogni cappella, già esistente o creata in questi anni, viene definita con lesene in muratura poste ai lati, accostate ai pilastri degli arconi, coprendoli parzialmente; le lesene sono decorate con affreschi aventi per soggetto motivi fitomorfi di gusto rinascimentale, che imitano quelli di una scultura a bassorilievo. Alla sommità delle lesene vengono collocati dei bei capitelli in pietra scolpita, con decorazioni simili a quelle delle lesene, e spesso anche piccoli stemmi, certamente quelli della famiglie titolari delle varie cappelle. Le caratteristiche di queste decorazioni indicano che questa sistemazione deve essere stata data nel corso della prima metà del Cinquecento. I capitelli son posti tutti alla stessa altezza, e su di essi si impostavano archi, a cui corrispondevano piccole semicupole all’interno. In questo modo a tutte le cappelle viene data una forma emiciclica. Un elemento importante di questa sistemazione (gli archi soprastanti le cappelle) è andato perduto con i lavori successivi alla nuova destinazione d’uso della chiesa, che nell’Ottocento diventa parte di una caserma.

Il lato sud in questo periodo non subisce significative trasformazioni edilizie, ad eccezione della costruzione dell’ottava cappella a destra, che si distingue nettamente da quelle più antiche, per la minore altezza (volta a conservare integralmente la monofora più vicina all’altare maggiore) e per la pianta emicilica. Disposizioni per erigere questa cappella, dedicandola alla Trasfigurazione, si trovano nel 1546 nel testamento di Gian Maria Morandi, mercante di panni. Essa viene costruita a partire dal 1551, quando viene stipulato il contratto con gli scalpellini Paolo e Marcantonio Berlendis, nel quale si raccomanda di fare un lavoro altrettanto accurato come quello della vicina cappella di San Giovanni Battista. Sicuramente era già completata nel 1575, quando è menzionata negli atti della vista del Borromeo.

La netta preferenza della pianta emiciclica per le cappelle, nella chiesa di Sant'Agostino, è espressione del nuovo gusto del Cinquecento, che anche a Bergamo tende ad adottare gli schemi dell’architettura rinascimentale. Questo particolare della pianta emiciclica per absidi e cappelle troverà ulteriore diffusione anche grazie alle Istruzioni per gli edifici e le suppellettili ecclesiastiche del Borromeo (1577), dove tale scelta è ben motivata da esigenze di ordine liturgico.

Come già accennato, la demolizione del podiolo, anch’essa dettata da esigenze liturgiche, comporta lo spostamento degli altari che vi erano accostati: questi altari erano, da sinistra a destra, l’altare di San Luca, quello della Santissima Trinità, quello di Sant'Orsola e l’altare di San Martino. Anche dopo tale spostamento tutte le cappelle interessate videro nuovi abbellimenti o anche ricostruzioni, perlopiù a spese delle stesse famiglie aristocratiche che già avevano la titolarità su di esse.

L’altare di San Luca viene posto nella quinta cappella di sinistra, e di questa nuova collocazione abbiamo notizia certa già nel 1546; la cappella sarà in seguito intitolata anche a Santa Barbara e San Simone, raffigurati negli affreschi rimasti.

Anche l’altare della Santissima Trinità trova posto in una nuova cappella, la settima a sinistra, che venne poi decorata dal pittore Troilo Lupi nel 1582, ma gli affreschi sono andati quasi completamente perduti.

Completamente perdute sono anche le decorazioni della cappella dove venne spostato l’altare di Sant'Orsola, che pure era una struttura già esistente da tempo e certamente già abbellita: si tratta della quarta cappella sul lato destro, realizzata ancora in forme gotiche nella prima metà del XV secolo per ospitare le sepolture degli Zanchi. Con lo spostamento di questo altare anche questa cappella assume definitivamente una sua intitolazione, e diventa sede della confraternita votata al culto della santa, già costituita presso l’antico altare. Era stata questa confraternita a commissionare ad Andrea Previtali (morto nel 1528) una bella pala con l’immagine del martirio di Sant'Orsola, oggi conservata a Bergamo all’Accademia Carrara: della ricollocazione della pala nella cappella resta traccia solo nella forma della nicchia nella parete di fondo che la doveva accogliere. Anche questa cappella venne ulteriormente decorata, attorno al 1580, con affreschi del pittore Troilo Lupi, come detto, ormai perduti.

Anche l’altare di San Martino venne spostato in una cappella preesistente, la terza a destra, già intitolata all’Annunciazione (o alla Vergine Annunciata), fatta costruire dai Conti di Calepio alla fine del Quattrocento. Anche negli atti della visita alla chiesa compiuta nel 1575 dal cardinal Borromeo, la cappella è ormai identificata come quella dell’Annunciazione e di San Martino.

In seguito alla visita del cardinale Borromeo e alle disposizioni da lui date, nel 1576 viene modificata la quarta cappella del lato sinistro, nel luogo dove prima vi era il solo altare di S. Giorgio: il Borromeo giudicava che esso fosse "in posizione inadatta" e aveva dato ordine che venisse collocato in una posizione più idonea. La modifica della cappella viene compiuta a spese di un ramo della famiglia Passi, e insieme all’assetto architettonico cambia anche l’intitolazione dell’altare, che diventa quello dell’Assunta (o Assunzione della Vergine).

Ad un altro ramo della stessa famiglia apparteneva nel 1575 la cappella della Natività di Maria (o della Madonna dei Miracoli), la sesta a destra, quando il Borromeo dispose che si procedesse ad una ricostruzione o alla rimozione dell’altare. I lavori furono compiuti solo nel 1601, adottando anche in questo caso la pianta emiciclica, come dimostrato dagli scavi archeologici. |

|---|