BIOGRAFIA |

"Angelus Finardi ex augustiniano coetu summus philosophus ac theologus ac doctus variarum disciplinarum cognitione animum excoluit. Concionator eximius, doctissimarum lucubrationes aucthor, eruditione iuxta ac vita integritate suscipiendus". Secondo la testimonianza di Barnaba Vaerini (Vaerini 1790-91: MMB 309), con queste parole il benedettino Mariano Armellini ricordava Angelo Finardi entro la dedica della propria Bibliotheca benedettinocassiniensis, rivolta tra il 1731 e il 1732 a Bartolomeo, nipote dello stesso Finardi.

Frate Angelo da Bergamo, al secolo Giovan Battista, figlio del nobil signor Angelo Finardi, "nacque tramontato il sole in Bergomo" il 15 aprile 1636. La famiglia Finardi aveva già dato alla città studiosi, uomini pubblici, medici -tra cui Giovanni Antonio, figura di rilievo durante la peste del 1630- e, nell’ambito religioso, il già citato fratello di Angelo, Bartolomeo, rettore del seminario per 28 anni.

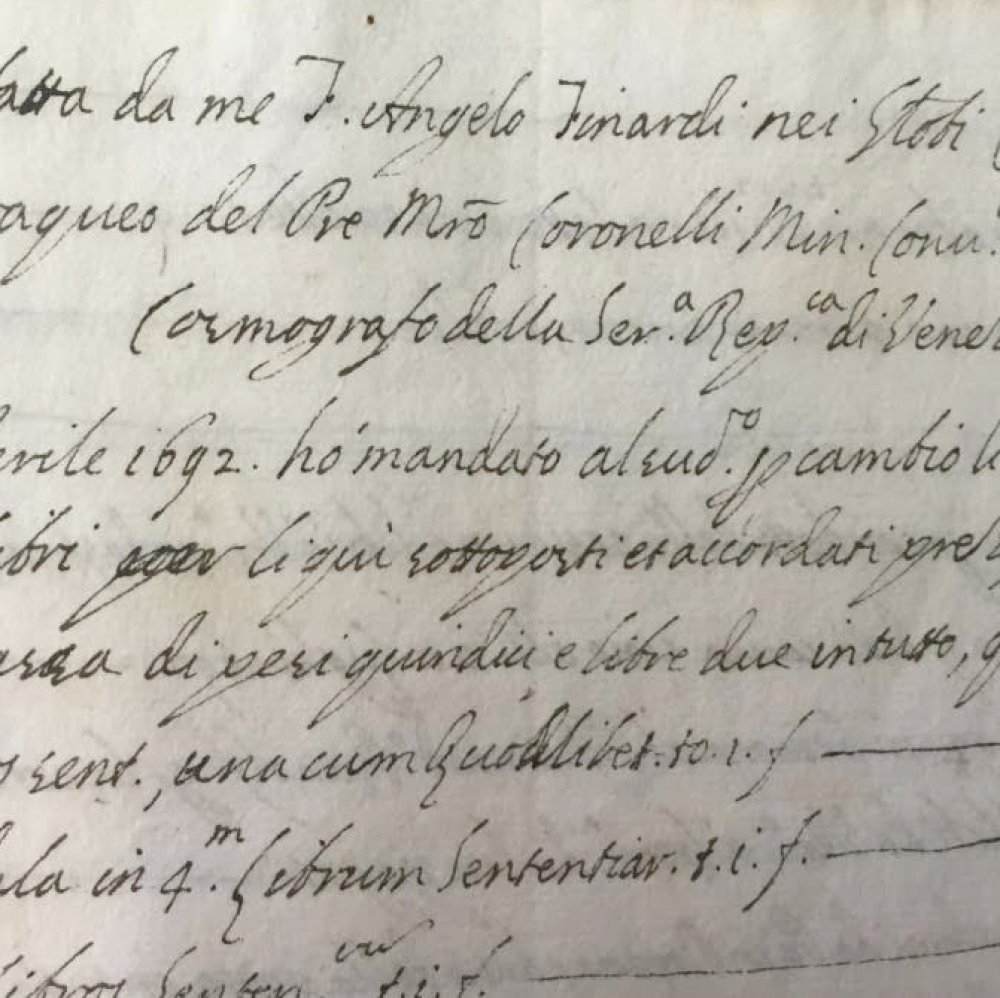

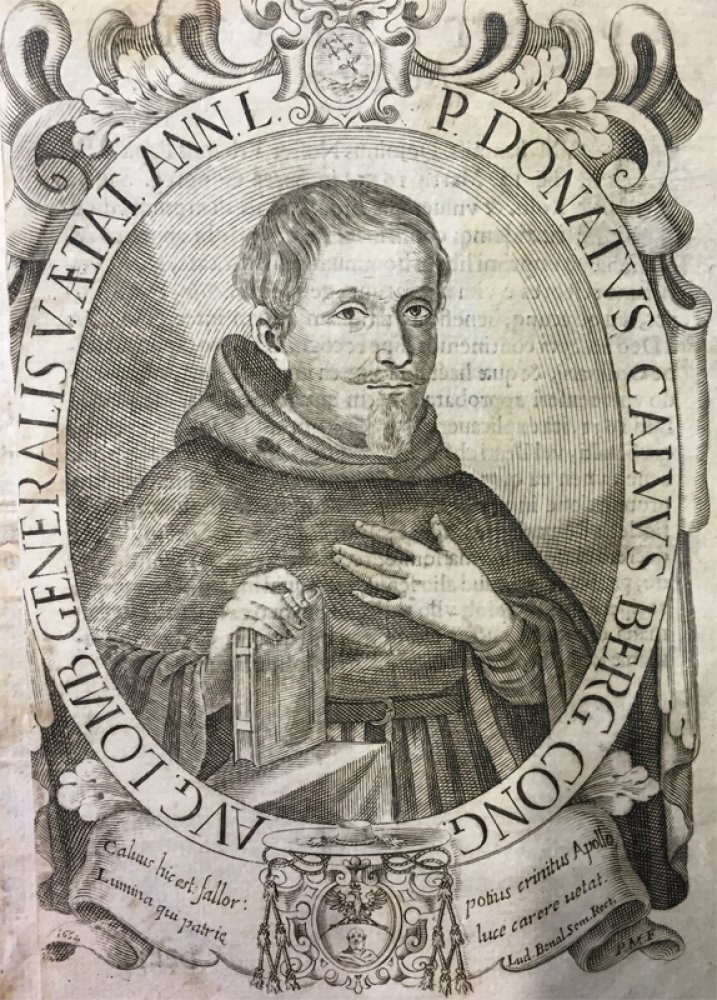

Vestito l’abito agostiniano nel convento di S. Agostino a Bergamo per mano del padre Donato Calvi nel 1652, trascorse gli anni del noviziato a Brescia e celebrò la sua prima messa il 4 aprile 1659 nella chiesa di S. Maria del popolo in Roma, dove era attiva una comunità di Agostiniani. Svolse diverse funzioni nell’ambito dell’Ordine agostiniano: fu eletto Priore del convento di S. Iacopo de' Fossi a Firenze nel 1671; nel 1674 fu creato Priore di S. Agostino a Bergamo per il biennio 1675-76 e di nuovo svolse tale funzione negli anni 1694-96. Sostenne e vinse diverse cause nel tribunale della Quarentia di Venezia a vantaggio del convento di Bergamo e fu sul punto di essere nominato Rettore dell’ospedale degli Incurabili a Venezia. Fu eletto primo Visitatore della Congregazione dell’Osservanza di Lombardia nel Capitolo generale del 1680, operò come commissario e procuratore del Vicario generale in varie cause a difesa della Congregazione ed ebbe inoltre l’incarico di assistente del Padre Reverendissimo Generale nelle visite ai conventi di Lombardia. Fu poi segretario del Priore del convento di Brescia, segretario della Congregazione, cancelliere del Diffinitorio nel capitolo generale di Roma e vicegerente dell’Osservanza di Lombardia nello stato veneto. Fin dal 1674, nel capitolo generale di Roma, fu dichiarato lettore privilegiato e maestro di Sacra Teologia e fu un applaudito predicatore. Morì nel convento di S. Agostino a Bergamo il 4 aprile 1706 "giorno della santissima Pasqua alla 3 hora di notte".

La biografia di padre Finardi ne fa emergere il profilo di uomo pratico e concreto: basti pensare alle vicende legate alla cosiddetta "lite Albrici" che egli descrisse nella Historia della lite Albrici, con una prosa non sempre scorrevole ma efficacissima, coinvolgente e con qualche venatura umoristica. Nell’aprile 1674, da Priore di S. Agostino, il Finardi scriveva: "sempre mi sarei trattenuto nella bella Firenze se nella gran bontà del P. R.mo Calvi d’eterna gloria alla Cong.ne e anco il Padre M. Rossi non mi havessero con le loro preghiere violenzato a sottentrare a si gran peso" (Notarolo Albrici ca. 1674). Trovò infatti il convento pieno di debiti e con diverse liti pendenti, la più ostinata delle quali era stata avviata da Pietro Albrici, avvocato dei frati. Entrato in possesso di carte relative all’eredità di Bartolomeo Albrici, uno dei medici di Bartolomeo Colleoni, il cui lascito aveva dato origine ad una controversia testamentaria complicatissima che si protraeva da diversi anni e con diversi esiti, Pietro Albrici trovò il pretesto per inserirsi e cercare di recuperare una parte dei beni dell’antenato. Ne è testimone lo stesso Finardi, che così dava inizio una propria ottava: "Albrici Pietro per vestir se stesso / Di spogliarci tentò con lunga lite...".

Nel 1674, quando Angelo Finardi fu nominato Priore, questa lunga diatriba aveva ormai prosciugato le casse del convento. Durante il proprio mandato il Finardi non potè avvalersi non soltanto della consulenza dell’assistente padre Giuseppe Pezzoli, trasferitosi a Roma dopo aver richiesto il saldo delle spese fino ad allora sostenute, ma anche dell’aiuto dei confratelli, nessuno dei quali voleva accettare l’ufficio di Procuratore. A ciò si aggiunsero la dura condizione climatica del periodo (in una lettera del dicembre 1676 Finardi affermava che "nel termometro è arrivato all’undecimo grado") e il conseguente impatto sui raccolti, disastrosi per quell’annata. Il biennio di priorato dovette dunque essere piuttosto difficile come lo stesso Finardi lamentò: "il convento non habbi mai havuto ne sia per havere come spero un biennio tanto infelice, angoscioso e miserabile quanto fu quello". Eppure, continua il Priore: "mi convenne fare da Marta e da Maddalena da me solo attendendo al Choro e Chiesa e a tutti gl’interessi del Monasterio". Unica consolazione fu la bontà di tutti i Religiosi ("toltine tre soli", nota con puntiglio) che, su suo esempio e sollecitazione, donarono tutto il vestiario di quel primo anno al convento.

Prosegue la testimonianza di Finardi: "Entrato dunque in questo gran mare mi convenne vogare non poco facendo da piloto e da remigante del tutto però senza esperienza alcuna del monastero per non esservi mai più dimorato di famiglia in tempo alcuno precedente: della lite Albrici poi appena ne sapevo il quid nominis ed essendo questa sempre stata appoggiata al saper grande del M.to R.do Pezzoli, che portossi lasciando me solo in questo mar borascoso senza biscotto, senza remi, senza vele, senza carta di navigare e senza cognizione alcuna, privo d’aiuto et abbandonato da tutti. Hoc opus, hic labor. Per haver pure qualche cognizione mi convenne studiar giorno e notte li molti e voluminosi processi con farne summarij e perdere la vista sopra li rotoli in pergamena ancora degli instrumenti antichi con estraerne tutte le note opportune e necessarie per qualche almeno superficial cognizione come da molti miei scritti si vede di modo che mi ridussi ad una vista infelicissima". Di qui ebbe inizio il tortuoso iter giudiziario della causa: la prima udienza si tenne a Brescia il 7 gennaio, ma subito venne spostata al 14 febbraio, secondo martedì di Quaresima. "Qui mi trovai in maggior anfratti et angustie. Non havevo io la cognizione sufficiente per simil affare. Ero di più impegnato nella predica di Bonate e di Chignolo, la quale benchè delle feste sole richiedeva la sua necessaria applicazione e presenza onde li giorni antecedenti e susseguenti le feste mi conveniva far il corriere da Brescia a Bergamo e poi alla predica e questa a Brescia per attendere all’una e non abbandonare l’altra facenda et havute finalmente più proroghe si tirò tanto avanti, ma alla prima udienza non fui sentito e quasi quasi deriso per la mia inesperienza".

Definita la premessa con drammatica accentuazione, egli iniziò un percorso di ricerca, indagine e approfondimento che si protrasse per 13 anni e si concluse non tanto con un vincitore certo quanto con la ricostruzione e l’inventariazione di tutta la documentazione relativa all’eredità che aveva avuto origine dal testamento del 20 giugno 1493 di Bartolomeo Albrici, medico del Colleoni, morto senza figli; e attraverso l’analisi di più di 300 trascrizioni di documenti e altri atti provò l’antica origine di quella famiglia e ne mostrò le diramazioni nella valli di Scalve e Seriana, in Bergamo, Brescia e Venezia. Ne danno testimonianza diversi manoscritti ancora oggi conservati presso la Biblioteca Civica "Angelo Mai" di Bergamo (Libro della genealogia ca. 1674; Catastico 1694-96).

L’impegno e l’attività di Finardi diedero corpo al riordino dell’archivio del convento di Bergamo, portato a termine durante il secondo incarico di Priore negli anni 1694-1696. Questo lavoro, un secolo dopo, sarà elogiato e ricordato dal padre Tommaso Verani, incaricato di recuperare e organizzare le biblioteche di molti conventi agostiniani tra cui quello di Bergamo, dove operò dal 1766 sulla base del riordino realizzato da padre Finardi "il quale, datosi con indicibil fatica a radunare insieme ed esaminare ad una ad una le scritture, che per pascolo alle tignole giacevano, tutte alla rinfusa e neglette, ne ricompose i suoi libri". E ne elenca dettagliatamente tutta l’attività: "Per tre anni continui ebbe ad impiegarsi il divisato padre nello scegliere le carte ammassate insieme e confuse: divise egli in varii rotoli le pergamene e quelle che specialmente in quei tempi erano i più necessari; inchiuse in due volumi i principali testamenti e legati; formò vari suoi libri; [...] descrisse le cappelle di nostra chiesa; [...] dispose l’indice de’ processi [...]". Certo non riuscì a completare il lavoro, ma -conclude realisticamente Verani- "costretto finalmente ancor egli a pagare alla natura il comune universale tributo non potrà il tutto secondo sua brama ridur". E, tuttavia, ogni volta che lo ricorda nel suo "Indice", non si esime dall’accostargli termini elogiativi: "instancabile" (Verani 1766: 281, 339, 360), "pazientissimo" (Verani 1766: 340), "faticosissimo" (Verani 1766: 69, 281), "oculatissimo" (Verani 1766: 94), "attentissimo" (Verani 1766: 127), "sempre memorando" (Verani 1766: 379).

L’amore e l’impegno per il convento mostrati da Finardi durante i suoi anni di priorato, oltre che lo zelo per la giustizia, fanno dire al Verani che "Iddio l’abbia mandato opportunamente in un tiempo in cui il convento stava per andare intieramente in rovina, s’egli non si fosse adoprato in suo favore anche a discapito de propri suoi interessi". |

|---|