COMMENTO |

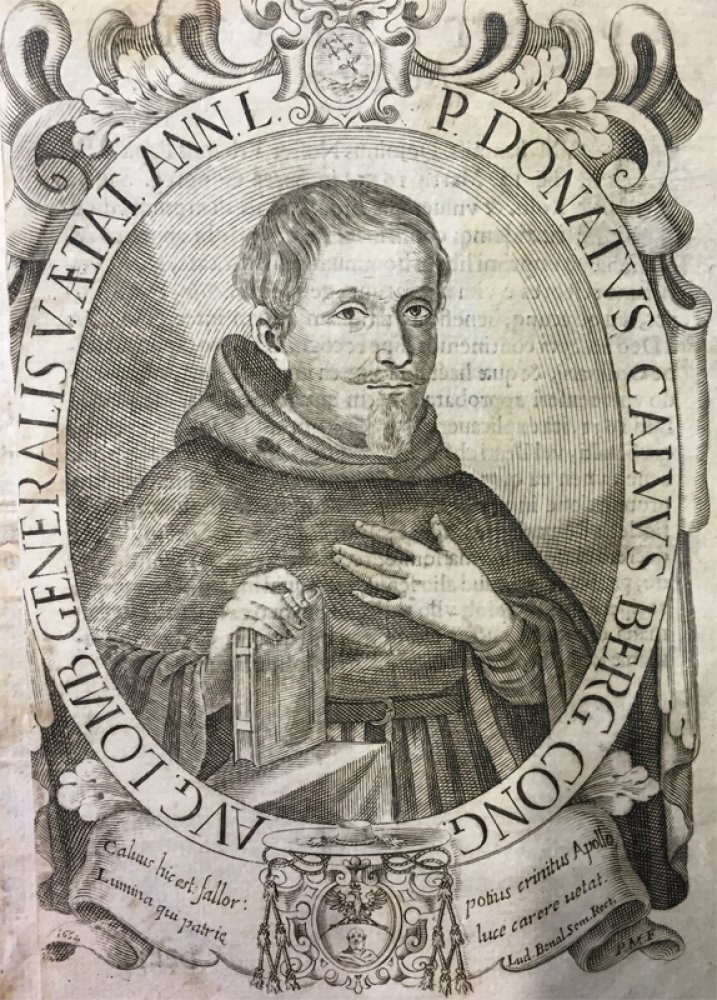

Testimone d’eccezione per questa fase è padre Donato Calvi che scrive attorno al 1670: l'altar maggiore della chiesa spira maestà et decoro con una bellissima balaustrata di marmi mischi et di dietro appoggiata alla muraglia del choro un’ancona grandissima con moltissime figure di legno tutta indorata che per l’antichità, inventione et spesa si stima assai. La sacristia è ricca di sagre suppelettili et argenti pel bisogno de sagri altari. Il corpo della chiesa è uno solo ma vasto, alto e maestoso, con otto altari da una parte et sette dall’altra, sendo impedito il luogo dell’ottavo altare da una porta piccola [l'ingresso laterale trecentesco]; et di più due altri altari a lato dell’altar maggiore, cioè quello di S. Monica et di S. Nicola con balaustrate avanti di marmi mischi. All’altare di S. Orsola è una tavola dipinta da Andrea Previtali celebre pittore bergamasco nella quale si vede S. Orsola accompagnata dal numero delle sue vergini con arie di volti delicati, et vaghi panneggiamenti.

In questa descrizione un elemento di particolare spicco sono le balaustre di marmo di vari colori (marmi mischi) che delimitano gli spazi dell'abside centrale e delle due laterali, probabilmente realizzate pochi decenni prima, e poste due-tre gradini al di sopra del pavimento della navata. Questi elementi decorativi, tipici delle chiese barocche, vennero probabilmente smantellati all’inizio dell’Ottocento, quando, con la soppressione del convento, la chiesa non fu più usata per la celebrazione delle messe.

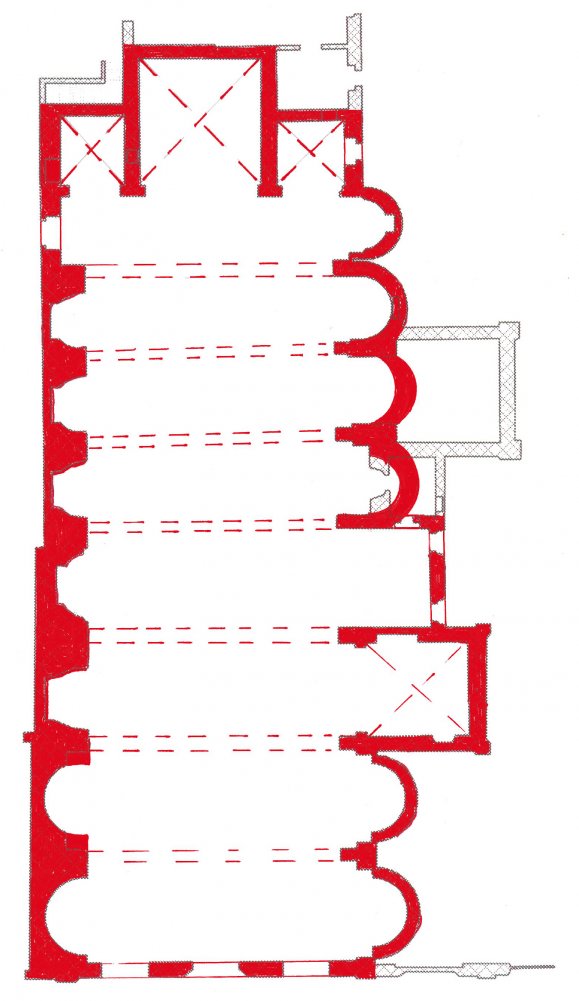

Sempre dalla descrizione del Calvi si vede come, in questo periodo, sia già presente il numero attuale di cappelle; ciò però non significa che si sia già completamente definita la pianta della chiesa attuale, in quanto la sesta cappella destra così come noi la vediamo oggi è frutto di un ampliamento settecentesco. Le trasformazioni apportate nel corso del Seicento, a livello planimetrico, interessano soprattutto il lato sud dove quattro cappelle (la prima, la seconda, la quinta e la settima) vengono rifatte a pianta emiciclica, uniformandosi quindi allo schema impostosi fin dal secolo precedente. Per la quinta cappella questo dato proviene dagli scavi archeologici, ma l’area è stata completamente trasformata. Che la maggior parte delle cappelle fosse ormai a pianta emiciclica lo fa capire una nota del Verani del 1690, relativa alla sistemazione della settima cappella, in cui si dice che essa nel 1686 venne trasformata e resa uniforme alle altre cappelle allora visibili. Prima di questa modifica la cappella, dedicata a San Giovanni Battista, era di pietre adorate ma bassa: la ricostruzione del 1686 porta anche ad alzare l’arco della cappella alla stessa quota di quelle vicine; i lavori di sistemazione furono condotti a spese del padre Serafino Vacis, e dopo di essi la cappella venne concessa in uso alla Confraternita dei Falegnami, e per questo intitolata a San Giuseppe, santo protettore di questi lavoratori. Nello stesso anno, secondo il Verani, fu rinnovata anche la sesta cappella a destra, e la sua decorazione fu nuovamente arricchita nel 1692, in entrambi i casi per iniziativa di padri del convento; questa cappella era comunemente chiamata La Madonnina, perché in essa si conservava una statua della Madonna ritenuta miracolosa.

Non si ha quindi un intervento di sistemazione unitaria di tutto il fronte, come avvenne nel secolo precedente per la parete nord, ma solo una serie di iniziative individuali per la modifica di singole cappelle, pur nel tentativo di renderle il più possibile simili le une alle altre. Anche questo dev’essere stato frutto di un lavoro di coordinamento e controllo da parte dei frati del convento, ma non sappiamo chi fossero le persone di ciò incaricate. Alla fine comunque rimangono alcune disomogeneità: la cappella ottava più bassa, la prima, seconda e terza cappella con l’arcone gotico, così come erano state costruite all’inizio.

Da una foto in bianco e nero attribuibile alla campagna fotografica avviata dal conte Roncalli tra il 1875 e il 1877 per documentare lo stato di fatto del complesso di Sant'Agostino, risulta che il lato nord era arricchito da un apparato decorativo esteso anche sopra gli archi a tutto sesto delle cappelle, databile al Seicento. Probabilmente una decorazione simile era presente anche lungo il lato opposto. Si trattava dunque di una complessiva revisione barocca dell’aula della chiesa. Queste decorazioni vennero completamente asportate negli anni Trenta del Novecento quando l’ing. Luigi Angelini fa un progetto per la demolizione delle aggiunte moderne, ritenute insignificanti, secondo l’idea allora dominante di riportare la chiesa "all’antico splendore". |

|---|