sezioni | decorazioni interne | scheda immagine

| TITOLO | Natività |

|---|---|

| DATA | Fine XV secolo |

| POSIZIONE | Decorazioni delle pareti |

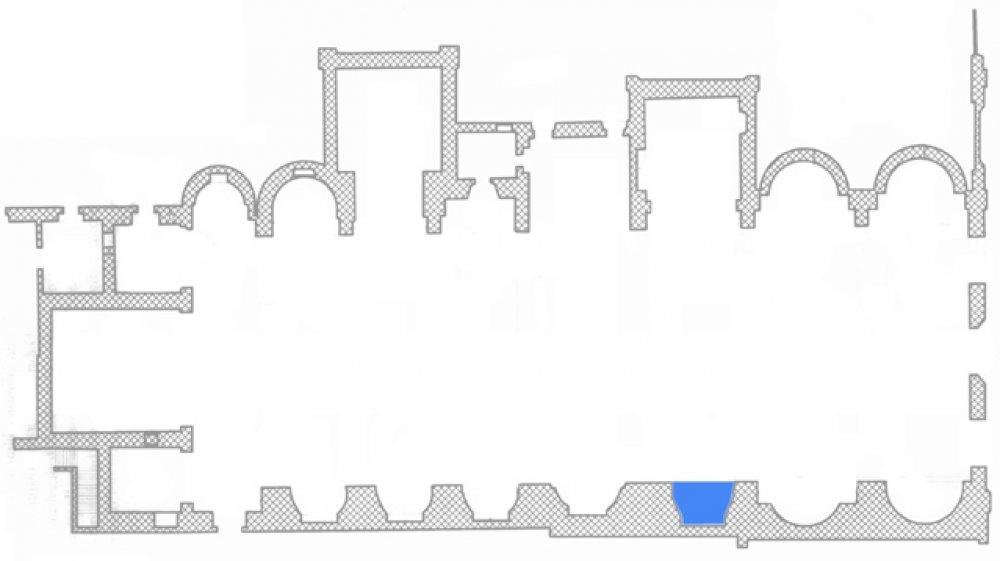

| COLLOCAZIONE | Cappella di San Gerolamo / di Sant'Eligio/Sant'Alò | Lato nord, terza cappella sinistra, pennacchi. |

| TIPOLOGIA | Pitture |

| MATERIALE | Intonaco |

| TECNICA | buon fresco |

SOGGETTO |

Tipologia: Santi Gesù Madonna Iconclass: 73B13 Ecfrastica: Il tondo a monocromo è inserito nella cappella denominata del Redentore, la quale prevedeva un ricco apparato decorativo definito da partiture architettoniche. Tale elemento è inserito nell’alta trabeazione, la quale ha un fregio con lunette laterali dotato di pennacchi nei quali sono presenti vari tondi con raffigurati “l' Adorazione dei Magi” “la Natività”, “l'Angelo Annunziante”, “la Vergine Annunziata”. Il tondo, inserito tra i peducci degli archi, reca entro una cornicetta un versetto evangelico: ECCE VIRGO CONCIPIET ET PARIET FILIVM ET VOCABITUR NOMEN EIVS EMMANUEL (Isaia VII, 14) ovvero: "Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele", frase che rivela all'osservatore ciò che accade nella scena. La Natività è uno dei soggetti iconografici tra i più riprodotti della vita di Gesù ed è spesso combinata con quella dell'Adorazione dei Magi, come in questo caso. Dietro i Magi adoranti si possono scorgere le figure degli immancabili animali: il bue e l'asino. La mangiatoia, della quale si intravede l'ingresso, ospita la Madonna e San Giuseppe ed è inserita in un contesto paesaggistico perlopiù roccioso, sopra il quale svettano gli Angeli pronti ad esultare per la nascita del Redentore. La decorazione della cappella è stata resa nota dal Mazzini (1965) con una cauta attribuzione a Vincenzo Foppa, richiamando i rapporti esistenti tra l'artista bresciano e il frate bergamasco Ambrogio Caleppio, una delle figure dominanti del monastero di Sant'Agostino. Un giudizio complessivo è attualmente difficile, trattandosi di rari e poco estesi frammenti di un programma decorativo assai più vasto, che includeva il catino absidale della cappella e la nicchia dell'altare. Come sottolinea Francesco Rossi, l'intera Adorazione dei Magi si rivela una versione di grande scioltezza pittorica, che tuttavia lascia trasparire una certa gracilità. Occorre perciò fare una precisazione in merito alla datazione, in particolare richiamando l'imponente pala foppesca della Natività, ora alla National Gallery di Londra: si può notare l'esatta corrispondenza dei tre Magi, in particolare del Re inginocchiato e quasi prostrato al suolo. Si può dedurre che il complesso non può essere di molto anteriore alla fine del secolo, escludendo di fatto l'ipotesi di un'autografia foppesca e ridimensionando il rapporto tra il Foppa e il Caleppio, già morto in tale data. La posticipazione della cronologia permette di considerare altre singolari citazioni e consente al Rossi di inquadrare gli affreschi nell'ambito di una cultura più generalmente milanese, includendo così anche Zenale e soprattutto Vincenzo Civerchio: il caratteristico San Giuseppe che richiama quello della paletta cremonese del Civerchio, a Brera e la singolare instabilità della Vergine inginocchiata, la quale ha un esatto precedente nell' Annunciazione dello stesso Civerchio, conservata presso l' Accademia Carrara.

|

| OSSERVAZIONI RESTAURI | L’opera è stata oggetto di restauro nel 1960-66, durante i lavori di ripristino della Chiesa, quando sono state eseguite le stuccature grossolane delle lacune. |

PAROLE CHIAVE | |

ATTRIBUZIONI | |

BIBLIOGRAFIA |

rivisto da Sonia Maffei il 20/06/2015