sezioni | decorazioni interne | scheda immagine

| TITOLO | Trinità |

|---|---|

| DATA | 1325-1350 |

| POSIZIONE | Decorazioni delle pareti |

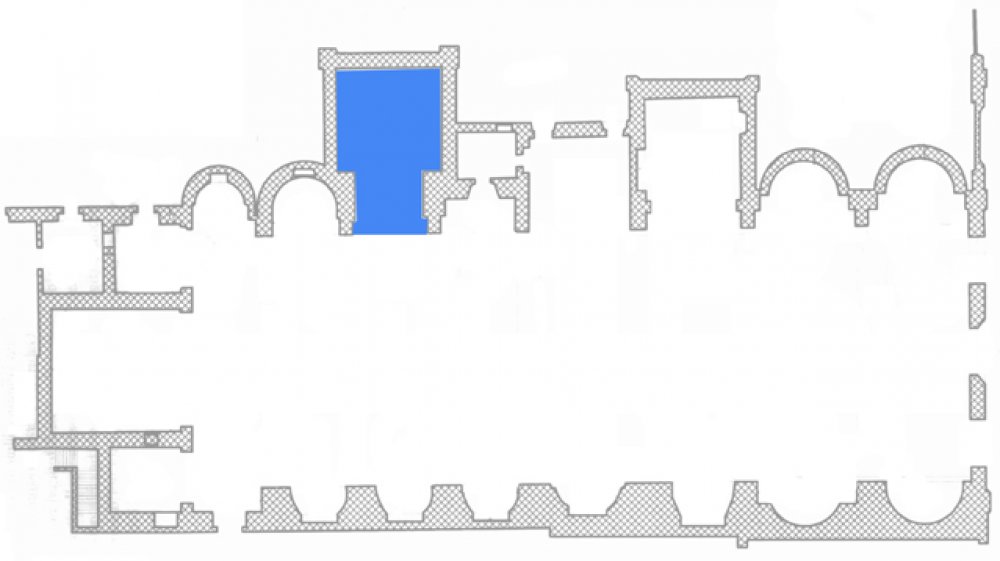

| COLLOCAZIONE | Cappella della Natività di Maria / di San Nicola da Tolentino | Lato sud, sesta cappella destra, fianco est secondo pilastro, II registro. |

| TIPOLOGIA | Pitture |

| DIMENSIONI | 152 x 109 cm |

| MATERIALE | Intonaco |

| TECNICA | fresco |

SOGGETTO |

Tipologia: Santi Gesù Madonna Iconclass: 11B31 Ecfrastica: Il dipinto propone rappresentazione medievale del dogma con la raffigurazione antropomorfa dello Spirito Santo proibita nel X secolo. L’immagine è inserita in una cornice a motivi geometrici e mostra diverse lacune, che tuttavia non ostacolano l’interpretazione dell’immagine: tre uomini identici con lunghi capelli e aureola siedono affiancati, la loro postura è uguale così come lo sono i loro abiti, una veste azzurra e un mantello violaceo ripiegato sulla spallasinistra che mostra il suo rovescio giallo. I panneggi sono morbidi e curati e i visi immobili anche nello sguardo, delicatamente ombreggiati, sono caratterizzati da occhi allungati e sopracciglia perfettamente disegnate. Le tre figure siedono insieme su un largo trono di cui sono chiaramente visibili le cuspidi e una pedana, mentre sullo sfondo appaiono motivi di stelle. Ciascuno dei tre personaggi ha la mano destra alzata con tre dita sollevate e sorregge con la mano sinistra un libro aperto mostrando le pagine all’osservatore. Si può supporre con verosimiglianza che nelle pagine fossero presenti in origine alcune parole, oggi scomparse, come avviene in un’opera del XV secolo presente nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Castelletto Cervo, che conserva ancora su ciascun libro le parole "talis Pater/, talis Filius/, talis Spiritus Sanctus". |

| STATO CONSERVAZIONE | L’opera appare lacunosa con la perdita completa del lato destro e dei due angoli a sinistra, a causa di problemi di umidità. Sono presenti numerose lacune, in parte stuccate, e numerosissimi graffi. Il degrado dell’opera lascia ipotizzare un’operazione di strappo non perfettamente riuscito. Si ipotizza che le aureole e le stelle fossero coperte di foglia d’oro. Si osserva la presenza di consistenti depositi e di patine bianche e grigiastre. |

| OSSERVAZIONI RESTAURI | Si individuano alcuni interventi di restauro riconducibili soprattutto al restauro occorso nel 1960-66, in cui si sono state stuccate grossolanamente la maggior parte delle lacune, poi integrate pittoricamente con velature sottotono a tempera. Durante il restauro del1989 sono stati probabilmente realizzati salvabordi al lato inferiore, e piccole stuccature, come quella in corrispondenza della mano destra e dell’angolo superiore sinistro. Durante il restauro del 2007 è stato realizzato un intervento di consolidamento. |

PAROLE CHIAVE | |

BIBLIOGRAFIA |

|

rivisto da Sara Damiani il 10/06/2016